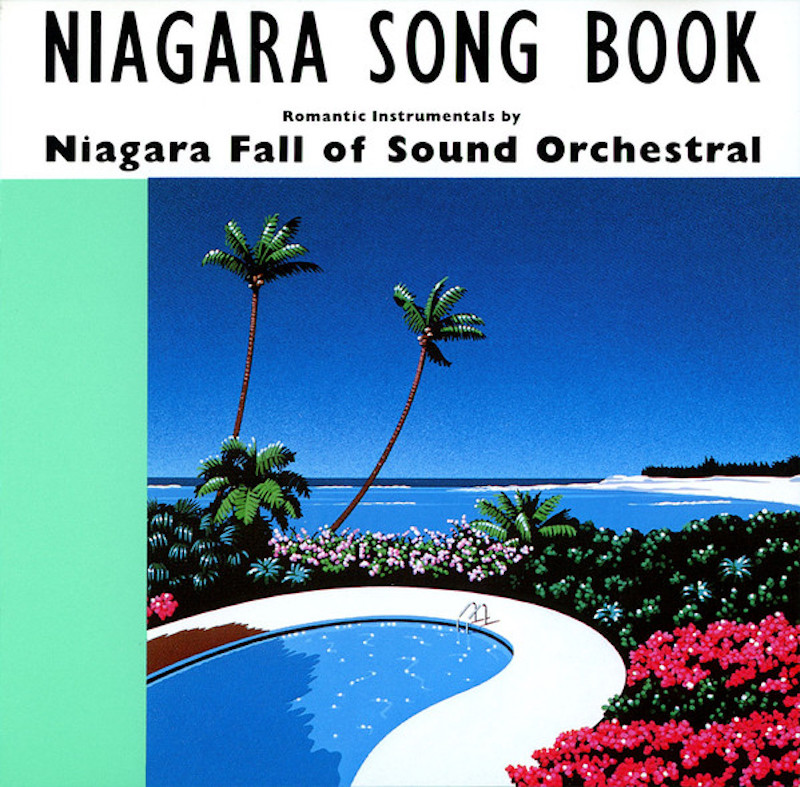

RECONNU POUR SES CIELS RADIANTS, SES CÔTES TRANQUILLES ET SES COUCHERS DE SOLEIL INFINIS, HIROSHI NAGAI CAPTURE LA BEAUTÉ INSASISSABLE DE L’ÉTÉ COMME UN RÊVE QUI NE S’ÉTEINT JAMAIS. SON UNIVERS NOUS TRANSPORTE DANS UN LIEU IDÉALISÉ MAIS ÉTONNAMMENT FAMILIER, UN MOMENT BAIGNÉ DE SOLEIL, SILENCIEUX ET SUSPENDU ENTRE NOSTALGIE ET SÉRÉNITÉ.

Composées avec une précision cinématographique et baignées de couleurs lumineuses parfaitement équilibrées, ses scènes sont devenues des icônes intemporelles de la pop culture japonaise et de la mémoire visuelle collective.

(Enregistré et transcrit par Sayaka Shibata, Tokyo — 31 juillet 2025)

(photo de Hiroshi Nagai pour Uniqlo)

SS : Vos œuvres évoquent un été intemporel, presque onirique. Que signifie pour vous personnellement cet « été éternel » ? Et comment cette vision a-t-elle évolué depuis les années 1980 ?

HN : Honnêtement, elle n’a pas changé depuis les années 80.

Au milieu des années 1970, j’ai voyagé dans des endroits comme l’Amérique et Guam. Ces expériences estivales sont restées en moi. Dans les années 80, en raison de shootings publicitaires, j’allais souvent à Hawaï. C’est à ce moment-là que j’ai appris à l’aimer — mais pas tant les paysages réels que j’y voyais. Plutôt l’idée des îles du Sud et de Los Angeles, telle qu’on la ressent depuis le Japon. C’est cela que je peignais.

Je ne me suis jamais vraiment intéressé aux nouveaux paysages. Même pour les hôtels — je préférais les anciens, pas les hôtels de luxe flambant neufs le long de la plage, mais les petits hôtels cachés dans les rues secondaires. Pour les boutiques de souvenirs aussi — j’aimais les articles restés invendus, pas les nouveautés clinquantes.

"Je préférais les maisons mid-century et les films américains situés dans le sud. Pas les westerns, mais les films contemporains des années 60 et début 70, avec ces voitures, cette atmosphère."

SS : Donc déjà à l’époque, vous étiez attiré par les choses chargées d’histoire, par la nostalgie.

HN : Exactement. Quand je suis allé pour la première fois à Los Angeles en 1973, la ville comptait déjà de nombreux bâtiments anciens. J’ai acheté beaucoup d’images et de reproductions de ces lieux.

SS : Et votre amour pour le design mid-century est né à cette époque également ?

HN : Oui. Au début, j’aimais les intérieurs de style Corbusier quand j’ai commencé à travailler. Mais quand cette tendance s’est répandue partout — dans les bureaux de mode, partout — j’en ai eu assez. J’ai alors préféré les maisons mid-century et les films américains situés dans le sud. Pas les westerns, mais les films contemporains des années 60 et début 70, avec ces voitures, cette atmosphère. Jamais le flambant neuf.

SS : Vous êtes né en 1947, donc c’est plutôt l’époque qui a suivi immédiatement votre naissance qui vous a marqué.

HN : Oui. Plus les années 60 que les années 50. Les années 50, c’était trop rock’n’roll. Ce qui a résonné en moi, c’était l’équilibre entre les bâtiments mid-century, les livres et les magazines. À l’époque, à Tokyo, on pouvait même trouver ces livres mid-century à bas prix, car personne ne les collectionnait. C’est là que je puisais mes références.

SS : Votre atelier Villa Bianca — ce bâtiment était déjà ancien quand vous y avez emménagé, n’est-ce pas ?

HN : Oui, il datait d’environ les Jeux olympiques de Tokyo. Je l’avais découvert en marchant entre Sendagaya et Harajuku, quand je travaillais pour le bureau de design de mon oncle. Plus tard, quand j’ai eu du succès, je l’ai acheté. J’ai vidé l’appartement et je l’ai transformé en un grand studio de type loft — influencé par ce que j’avais vu à New York dans les années 70.

SS : Une grande partie de votre travail s’est donc façonnée après votre arrivée à Tokyo.

HN : Complètement. En grandissant à la campagne, il n’y avait rien — pas d’art au-delà des cours du lycée. À Tokyo, et surtout après mon voyage en Amérique en 1973, j’ai été submergé par les influences. Ce voyage a duré environ quarante jours. Je me souviens être sorti de l’aéroport de San Francisco — la lumière du soleil, les voitures garées projetant des ombres d’un noir intense — c’était exactement le genre de scènes que je peindrais plus tard.

SS : Ces voyages ont-ils été la principale référence pour votre travail ?

HN : Ils m’ont laissé des impressions, mais je ne les ai jamais utilisés directement comme sources. Mes références réelles venaient des livres, des recueils de photos, des magazines de décoration intérieure, des cartes postales. Sinon, la peinture devient trop liée au souvenir personnel.

"J’ai d’abord été attiré par le surréalisme, puis par le pop art américain."

SS : Pourtant, vos œuvres semblent cinématographiques — influencées par le surréalisme, le pop art, mais avec davantage de silence.

HN : J’ai d’abord été attiré par le surréalisme, puis par le pop art américain. Le surréalisme était trop sombre, le pop art plus joyeux. Mon propre travail mélange les deux — le paysage en lui-même est calme, presque sombre, mais baigné d’une forte lumière qui le rend éclatant.

SS : Ce silence, cette absence de personnages — on la retrouve très souvent dans vos peintures.

HN : Oui. Ce n’était pas quelque chose que j’avais consciemment décidé. Ce sont les critiques qui l’ont souligné plus tard. Si vous ajoutez des personnages, la scène commence à raconter une histoire précise, et la peinture devient comme une bande dessinée. Sans personnages, l’espace reste ouvert, plus universel. Et puis, cela évite aussi les questions liées à la race — si je peignais quelqu’un d’asiatique, le spectateur situerait aussitôt la scène en Asie. Je préférais un paysage dans lequel chacun puisse se projeter.

SS : Vos œuvres sont à la fois architecturales et émotionnelles — piscines silencieuses, ciels infinis, bâtiments modernes. Sont-elles des souvenirs, des métaphores ou des espaces imaginés ?

HN : De l’imagination. Je les reconstruis, en combinant des éléments. Avant, je mesurais tout avec précision — la hauteur de l’horizon, la largeur du ciel. Plus tard, quand les toiles sont devenues plus grandes, c’est devenu instinctif. C’est une question d’équilibre, de distance, de profondeur. Pas une influence extérieure — simplement mon propre sens de l’harmonie.

SS : Et la musique ? Vous avez réalisé de nombreuses pochettes de city pop, mais vous collectionnez aussi des disques de black music. Cela a-t-il influencé votre travail ?

HN : Pas du tout. La city pop est venue à moi — ce sont les musiciens qui m’ont sollicité pour des pochettes. Si j’avais adapté mes peintures à leur musique, elles seraient devenues kitsch. Quant à écouter de la musique en peignant, je le fais rarement — manipuler les disques est trop contraignant. Parfois la radio, mais c’est tout.

SS : Ces dernières années, la scène vaporwave et rétro-futuriste fait souvent référence à vos premiers travaux. Comment percevez-vous cette jeune génération numérique influencée par vous ?

HN : Pour être honnête, je ne vois pas beaucoup de gens qui le font bien. Certains imitent des motifs en surface, mais sans véritable maîtrise. Si quelqu’un de vraiment talentueux apparaissait, cela pourrait même m’effrayer.

"La city pop est venue à moi — ce sont les musiciens qui m’ont sollicité pour des pochettes."

SS : Pour votre public européen — quel type d’expérience aimeriez-vous qu’il ait face à vos œuvres ?

HN : Ce n’est pas à moi de le décider. Les spectateurs y apportent leurs propres émotions. Beaucoup me disent que mon travail leur paraît nostalgique, même des Américains. Si cela procure du bien-être, c’est suffisant.

SS : Une dernière question. Il y a une œuvre que beaucoup de gens apprécient — souvent décrite comme particulièrement silencieuse, poétique, introspective. Pouvez-vous nous en parler ?

HN : Elle est née en regardant un papier peint floral dans un magazine de décoration intérieure. Je me suis dit : et si ce motif existait dehors, sur un mur de terrasse ? Alors je l’ai peint. Tout n’a pas une signification profonde. Je ne suis pas romancier — mes peintures sont des paysages du « et si ». Des scènes que j’aimerais voir exister. Un palmier penché juste comme il faut, un bâtiment simple et clair sous une forte lumière. Des lieux qui n’existent peut-être pas en réalité, mais qui devraient.

SS : Ce sentiment de « j’aimerais que cet endroit existe » résonne de façon universelle — que ce soit au Japon, en Amérique ou en Europe.

HN : Oui. C’est bon pour moi.

Composées avec une précision cinématographique et baignées de couleurs lumineuses parfaitement équilibrées, ses scènes sont devenues des icônes intemporelles de la pop culture japonaise et de la mémoire visuelle collective.